Johanna Krüger entdeckte bei ihrer Doktorarbeit sehr seltene Varianten eines Gens, die Epilepsien auslösen. Ihre Beharrlichkeit hat einen ernsten Hintergrund: Sie ist selbst von der Krankheit betroffen und möchte zu mehr Verständnis beitragen.

Hartnäckigkeit führte zum Ziel: Für ihre Doktorarbeit wühlte sich Johanna Krüger durch die Genprofile von über 300 Epilepsie-Patientinnen und -Patienten und fand tatsächlich die sprichwörtliche Nadel im Heuhaufen: Seltene Genvarianten, die Epilepsien auslösen können.

JK

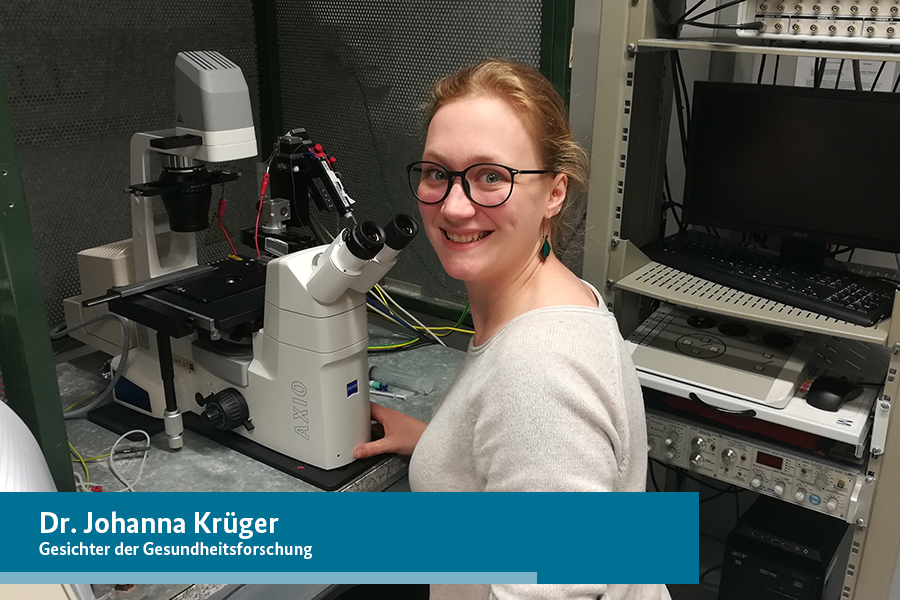

„Medizinisch gesehen bin ich ein Einhorn“, fasst die Biologin Dr. Johanna Krüger zusammen. Was sie damit meint? Bei ihr wurden, als sie kurz vor dem Abitur stand, gleichzeitig zwei verschiedene Formen von Epilepsie diagnostiziert. „Das muss man erstmal schaffen“, sagt sie trocken. Ein Schicksalsschlag also, den sie jedoch als positiven Wendepunkt begreift, denn er gab ihrem Leben eine neue Richtung: Als Forscherin engagiert sie sich mit großem Erfolg dafür, mehr darüber herauszufinden, warum sich bei manchen Menschen ohne äußeren Anlass Nervenzellen im Gehirn wie ein Gewitter entladen und epileptische Anfälle auslösen.

Vollbremsung kurz vor dem Abitur

Der Tag, der ihrem Leben eine ungeahnte Wendung gab, war im Sommer 2010, der letzte Schultag vor den großen Ferien. Johanna Krüger lebt mit ihrer Familie auf einem großen ehemaligen Bauernhof, geht in die 12. Klasse des Gymnasiums und denkt über ein Studium der Tiermedizin nach. Nach einer vermeintlichen Ohnmacht vermuten ihre Ärztinnen und Ärzte bei ihr eine Epilepsie, da auch andere Familienangehörige erkrankt sind, und drängen sie, sich ebenfalls untersuchen zu lassen. Dabei wird unter kontrollierten Bedingungen versucht, einen Anfall zu provozieren. Schlafentzug, Flackerlicht, plötzlich dann das Gefühl, zu denken, aber den eigenen Körper nicht mehr zu spüren: Die Maßnahmen lösen bei ihr einen epileptischen Anfall aus. Und die nachfolgenden Untersuchungen zeigen, dass das Schicksal in ihrem Fall nicht einmal, sondern gleich mit einer doppelten Diagnose zugeschlagen hat. Eine ihrer beiden Epilepsien wird wahrscheinlich durch eine Hirnläsion verursacht, die nur sehr selten auf Medikamente anspricht, und so rät man ihr, in Zukunft alle Anstrengungen zu vermeiden. Ein Bürojob wäre gut, mit geregeltem Tagesablauf, Abitur eigentlich nicht nötig, ein Studium nicht zu schaffen – nicht gerade das, was eine junge Frau mit großen Plänen und viel Lebensfreude hören möchte. Hinzu kommen wohlmeinende Ratschläge: „Sag es niemandem“, heißt es. Und: „Dich wird nie jemand einstellen, wenn du darüber sprichst.“

Heute ist alles anders gekommen: Johanna Krüger schaffte entgegen aller Voraussagen ihr Abitur, studierte Biologie in Tübingen, molekulare Biomedizin in Münster und promovierte in der Arbeitsgruppe von Professor Dr. Holger Lerche, dem Ärztlichen Direktor der Abteilung Neurologie am Universitätsklinikum Tübingen. Bei ihm war die Doktorandin an genau der richtigen Stelle: Lerche ist Koordinator des vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) geförderten Verbunds Treat-ION, der die Erforschung von seltenen Ionenkanalstörungen zum Ziel hat.

Ionenkanäle – Kommunikationstunnel in den Nervenzellen

Ionenkanäle sind Poren in der Zellmembran, die geladene Atome (Ionen) wie beispielsweise Kalium in die Zellen hinein und aus ihnen herausfließen lassen können. Dieser Austausch von Ionen ist essenziell für die Fähigkeit von Zellen, elektrische Signale zu erzeugen und weiterzuleiten. Kaliumkanäle kommen in allen Nervenzellen des Gehirns vor. Ist das für einen Kanal codierende Gen verändert, kann dies zu einer erhöhten oder verminderten Aktivität der Nervenzelle und damit zu epileptischen Anfällen führen.

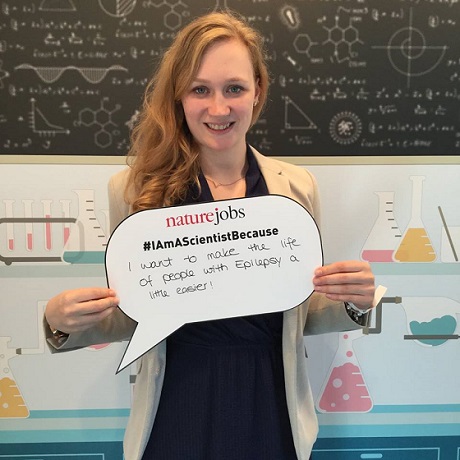

Epilepsien: Viele Menschen sind von verschiedenen Formen dieser Erkrankung betroffen, aber darüber gesprochen wird nur selten. Mit ihrer Forschung möchte Johanna Krüger neue Behandlungswege eröffnen und die Angst vor der Krankheit nehmen.

JK

Vor wenigen Monaten hat Johanna Krüger den nächsten Schritt auf der akademischen Leiter und einen Sprung über den Atlantik gemeistert: Heute forscht sie als Post-Doc in einem renommierten Labor an der Universität von Washington am Dravet-Syndrom, einer sehr schweren Form frühkindlicher Epilepsie. „Ich möchte dazu beitragen, dass andere Betroffene ein möglichst normales Leben führen können“, so Krüger. „Aus eigener Erfahrung weiß ich, wie groß die Verzweiflung in den Familien sein kann. Und obwohl Epilepsie eine der häufigsten neurologischen Erkrankungen weltweit ist, wird selten in der Öffentlichkeit darüber gesprochen, weshalb die Betroffenen sich häufig allein gelassen fühlen.“

Vom Hinfallen, Aufstehen und Weitergehen

Doch wie hat sie es gegen alle Prognosen geschafft? „Mit Dickkopf – und der Fähigkeit, vom Pferd zu fallen“, sagt sie und erläutert das auch: „Ich löse gern Probleme und Fehlschläge sind für mich relativ. Ich war fast 25 Jahre aktive Voltigiererin und trainiere seit mittlerweile 20 Jahren andere. Eine wichtige Regel in diesem Sport lautet: Wer fällt und nicht verletzt ist, setzt sich direkt wieder aufs Pferd und macht weiter.“

Diese Hartnäckigkeit – sie würde vielleicht erneut Dickkopf sagen – verhalf Johanna Krüger auch zu einem entscheidenden Durchbruch bei ihrer Promotion: Mit Unterstützung durch Doktorvater Lerche entdeckte sie ein neues Gen, dass in seltenen Fällen für Epilepsien verantwortlich sein kann. KCNQ5 codiert für einen Kaliumkanal, der an der Kommunikation von Nervenzellen im Gehirn beteiligt ist. Ist der Kanal defekt, leiten die Nervenzellen deutlich mehr elektrische Signale weiter als diejenigen mit intaktem Kanal – ein epileptischer Anfall kann entstehen. KCNQ5 ist Teil einer Genfamilie – Varianten in KCNQ1 codieren für Herzerkrankungen, Varianten in -Q2 und -Q3 lösen Epilepsien direkt nach der Geburt aus und -Q4 steht mit Taubheit in Verbindung. Von KCNQ5 war die Funktion viele Jahre unbekannt – bis 2017 vier Genvarianten entdeckt wurden, die schwere Formen frühkindlicher Epilepsie und geistige Behinderungen auslösen, woraufhin Krüger den Verdacht hegte, dass weitere Varianten in diesem Gen weniger schwerwiegende Epilepsieformen hervorrufen könnten. Nach Analyse der genetischen Profile von über 300 Patientinnen und Patienten fand sie tatsächlich mehrere solcher Varianten, baute diese im Labor nach und schleuste sie in Zellen ein, die von Natur aus keine derartigen Kanäle haben, um die Auswirkungen des defekten Ionenkanals zu studieren. „Das erforderte sehr viel Geduld“, sagt sie. „Die Temperatur musste stimmen, Antibiotika durften nicht – wie sonst üblich – ins Wachstumsmedium gegeben werden, der pH-Wert musste genau richtig sein – dieser Ionenkanal ist eine echte Diva und arbeitet nur unter optimalen Bedingungen. Aber als alles stimmte, feuerten die Neuronen wie verrückt, und ich konnte sozusagen einen epileptischen Anfall in der Zellkultur beobachten.“

Post-Doc an der Universität von Washington.

„Die Kaliumkanäle, die ich erforsche, wirken quasi als Bremse für das Gehirn, um eine Überreizung zu verhindern.“

„Die von mir entdeckten Genvarianten führen ja dazu, dass die Kaliumkanäle in Nervenzellen ihre Arbeit nicht mehr korrekt ausüben können. Die Kaliumkanäle, die ich betrachte, sind speziell, weil sie nicht wie andere Kanäle zur Reizweiterleitung dienen, sondern dazu, die Entstehung und Weiterleitung von Reizen zu erschweren. Sie wirken quasi als Bremse für das Gehirn, um eine Überreizung zu verhindern. Das erfolgt über das Öffnen der Kanäle, woraufhin Kalium aus der Zelle ausströmt, was die Nervenzelle schneller in den Ruhezustand versetzt und dort hält. Wenn das nicht klappt, weil der Kanal defekt ist, führt das zu einer Übererregbarkeit der Nervenzellen. Sie geben dann Serien von Reizen weiter, was zur Entwicklung einer Epilepsie führen kann. In meiner Doktorarbeit konnte ich zeigen, dass man die Nervenzellen mit Medikamenten behandeln kann, die exakt diese Kanäle wieder aktivieren. So lässt sich der Effekt der Mutation rückgängig machen und es gibt eine erste Behandlungsoption für die Betroffenen, hoffentlich mit geringen Nebenwirkungen, weil gezielt die Wurzel des Problems behandelt werden kann. Und das ist natürlich genau das, was ich mit meiner Arbeit bewirken will – neue Behandlungswege eröffnen und die Angst vor der Krankheit nehmen.“

So genau sie bei anderen hinschaut, desto weniger interessiert sie sich für das Rätsel, das ihr der eigene Körper aufgibt: Krüger kennt ihre eigene, epilepsieauslösende Variante nicht. „Zu Beginn meiner Forschungen wollte ich besser verstehen, was bei mir und meinen Familienangehörigen im Gehirn passiert“, erinnert sie sich. „Doch heute finde ich es viel faszinierender, für andere nach Krankheitsursachen und Therapiemöglichkeiten zu suchen.“ Ihre Zukunft sieht sie in Forschung und Lehre, denn sie liebt neue Aufgaben, die Laborarbeit und das Unterrichten. Mit dem Surfsport ist eine neue Leidenschaft hinzugekommen, die überraschend gut in diese Reihe passt: „Man kann die Dinge ein Stück weit kontrollieren, aber man muss sich auch auf Neues einlassen und aufpassen, wo man landet. Und dabei Spaß haben, das ist das Wichtigste.“

Verbund Treat-ION

Der vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) geförderte Forschungsverbund Treat-ION sucht neue Diagnosemöglichkeiten und Therapien für seltene neurologische Ionenkanal- und Transportererkrankungen. Diese Erkrankungen, die häufig mit Epilepsien, Entwicklungsverzögerungen oder Migräne einhergehen, werden häufig falsch diagnostiziert, die Krankheitslast für die Betroffenen ist dementsprechend hoch. In der fünften Förderphase von Verbünden zu Seltenen Erkrankungen werden insgesamt neun Verbünde über drei Jahre gefördert, um durch eine problemlösungsorientierte und interdisziplinäre Zusammenarbeit neue Erkenntnisse zu Seltenen Erkrankungen zu erarbeiten. In der Europäischen Union gilt eine Erkrankung dann als selten, wenn nicht mehr als fünf von 10.000 Menschen von ihr betroffen sind.